Добралась я сегодня всё-таки до одной из сессий конференции "Гражданская война: от Днестра до Тихого океана". Очень интересная оказалась сессия, и не только в части "Кто палачи, а кто жертвы?", в которой друг другу противостояли рассказывавший о красном терроре на Украине украинский же историк Юрий Шаповал и француз, профессор университета Женевы, Эрик Онобль, темой доклада выбравший коммунистическое подполье на Украине при Деникине. Здесь всё было предсказуемо: сочувствующий классовой борьбе профессор из Женевы снискал внимание и сорвал аплодисман, украинский историк наткнулся на смущенное молчание и вопросы вполголоса "а он правда не антисемит?" Цивилизованная, приведенная в определенное эмоциональное состояние всефранцузской стачкой аудитория продемонстрировала привычные реакции на привычные раздражители, авантюрная структура доклада Эрика Онобля (сравнивавшего, например, ухищрения большевистских подпольщиков с сюжетом романа "Капитан Фракасс") имела ожидаемый успех, отсутствие полутонов у Шаповала так же ожидаемо не понравилось.

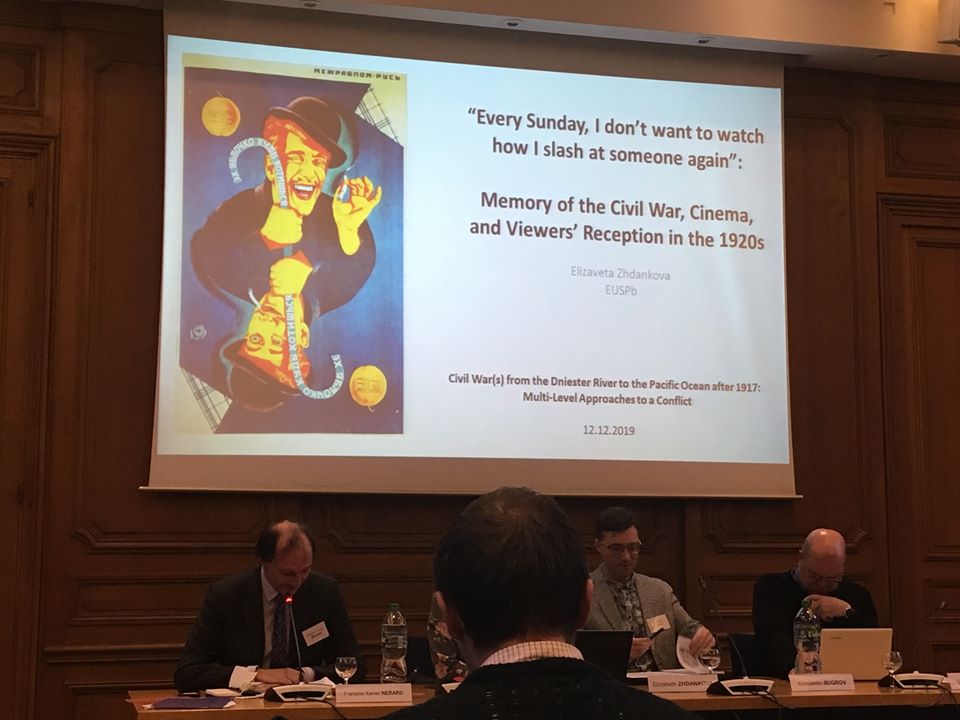

Для меня же куда любопытнее была другая часть сессии, посвященная образу Гражданской в популярной культуре. Построение мифа - в топонимике (доклад уральского историка Константина Бугрова), в раннесоветском кино (о котором говорила сотрудница Европейского Университета в Петербурге Елизавета Жданкова) и в кино развитого социализма (обзор которого делал Георгий Шепелев из INALCO) - оказывается, удивительным образом повторяло ранний христианский канон. Начиналось всё с культа мучеников (каких-нибудь убитых колчаковцами шестидесяти коммунаров или рабочего Крауля, о которых никто ничего толком не знал, кроме факта их мученической кончины) и смакования на экране кровавых подробностей столкновений с гнусным врагом - расчеловеченным и почти оскорбительно для победителей разложившимся, растленным, смехотворным. Однако культ красного мученичества быстро сходит на нет как идеологически бесполезный. Святых мучеников сменяют святые добродеи (необязательно живые, главнейшей фигурой Пантеона становится умерший к тому моменту Ленин), но непременно сделавшие для рабочего класса (а чуть позже - и Родины, понятия в целом реабилитированного уже в середине двадцатых) что-то конкретное, легко определимое и судьбоносное. Буденный и Фрунзе сдвигают с пьедестала жертвою павших в борьбе роковой так же органично, как Борис и Глеб в своё время оказались в тени Александра Невского с Дмитрием Донским.

Одновременно с этим происходит ползучая реабилитация белых - вполне поначалу логичная, восстанавливающая справедливость по отношению к героям Гражданской, не желающим, чтобы молодёжь думала, будто они столько сил и жизней положили на борьбу с клоунами, подобными белякам из ранних киноагиток. После "Чапаева", однако, эта логика зашла в тупик - показывать врага более человечным, чем это сделали братья Васильевы, было, разумеется, невозможно, да и тема Гражданской приелась - если в двадцатые было снято более сотни фильмов о том времени, то в тридцатые их сделали едва десять.

Великая Отечественная дала новый образ врага - и новое видение внутреннего, гражданского конфликта. И красные, и белые стали рассматриваться как в первую очередь русские люди, любившие Россию по-разному, кто нежно, кто убийственно, но - любившие. Между двумя лагерями начали наводиться мосты человеческих привязанностей - семейных, как в "Тихом Доне", любовных, как в "Сорок первом", государственнических, как в "Государственной границе" и "Рожденной революцией". История России вновь обрела непрерывность, вновь восстановлена была преемственность важнейших ценностей (здесь достаточно вспомнить "За Державу обидно!" отнюдь не большевика Верещагина и "Есть такая профессия - Родину защищать!" с крупным планом портсигара бывшего офицера царской армии).

Токсичная тяга к белогвардейщине захлестнула наше кино сразу после - задолго до скулы сводящей пошлости "Поручика Голицына" белогвардейцы из "Дней Турбиных", "Бега", "Двух товарищей", "Адъютанта его превосходительства" стали восприниматься как воплощение бытовой культуры, внешнего благородства и, главное, патриотического сексапила. "Русское поле" поёт в "Неуловимых" белый офицер, и с нездешне элегантными дамами в ресторанах сидят корнеты и поручики. Бесплодную тоску по "России, которую мы потеряли" начали с безответственным удовольствием культивировать вполне правоверные коммунисты, и стоит ли удивляться, что закончилось всё это "Чекистом" Рогожкина, перевернувшим ровно на угол пи клише двадцатых годов, переставив местами плюсы и минусы, катоды и аноды. В этом смысле, конечно, то, что делается в кино сейчас - многократно здоровее. Потому хотя бы, что режиссеру не требуется протаскивать свои взгляды эстетической контрабандой.

Мне же, как обычно, остается лишь посетовать на то, что лучшего о том времени до сих пор никто не хочет экранизировать. Где, например, фильмы по Алданову (кроме откровенно провального "Ключа" Чухрая)? А по Гулю? А по Житкову? По Вересаеву? Да и по Пильняку тому же ("Повесть непогашенной луны", конечно, не в счет)?

Одновременно с этим происходит ползучая реабилитация белых - вполне поначалу логичная, восстанавливающая справедливость по отношению к героям Гражданской, не желающим, чтобы молодёжь думала, будто они столько сил и жизней положили на борьбу с клоунами, подобными белякам из ранних киноагиток. После "Чапаева", однако, эта логика зашла в тупик - показывать врага более человечным, чем это сделали братья Васильевы, было, разумеется, невозможно, да и тема Гражданской приелась - если в двадцатые было снято более сотни фильмов о том времени, то в тридцатые их сделали едва десять.

Великая Отечественная дала новый образ врага - и новое видение внутреннего, гражданского конфликта. И красные, и белые стали рассматриваться как в первую очередь русские люди, любившие Россию по-разному, кто нежно, кто убийственно, но - любившие. Между двумя лагерями начали наводиться мосты человеческих привязанностей - семейных, как в "Тихом Доне", любовных, как в "Сорок первом", государственнических, как в "Государственной границе" и "Рожденной революцией". История России вновь обрела непрерывность, вновь восстановлена была преемственность важнейших ценностей (здесь достаточно вспомнить "За Державу обидно!" отнюдь не большевика Верещагина и "Есть такая профессия - Родину защищать!" с крупным планом портсигара бывшего офицера царской армии).

Токсичная тяга к белогвардейщине захлестнула наше кино сразу после - задолго до скулы сводящей пошлости "Поручика Голицына" белогвардейцы из "Дней Турбиных", "Бега", "Двух товарищей", "Адъютанта его превосходительства" стали восприниматься как воплощение бытовой культуры, внешнего благородства и, главное, патриотического сексапила. "Русское поле" поёт в "Неуловимых" белый офицер, и с нездешне элегантными дамами в ресторанах сидят корнеты и поручики. Бесплодную тоску по "России, которую мы потеряли" начали с безответственным удовольствием культивировать вполне правоверные коммунисты, и стоит ли удивляться, что закончилось всё это "Чекистом" Рогожкина, перевернувшим ровно на угол пи клише двадцатых годов, переставив местами плюсы и минусы, катоды и аноды. В этом смысле, конечно, то, что делается в кино сейчас - многократно здоровее. Потому хотя бы, что режиссеру не требуется протаскивать свои взгляды эстетической контрабандой.

Мне же, как обычно, остается лишь посетовать на то, что лучшего о том времени до сих пор никто не хочет экранизировать. Где, например, фильмы по Алданову (кроме откровенно провального "Ключа" Чухрая)? А по Гулю? А по Житкову? По Вересаеву? Да и по Пильняку тому же ("Повесть непогашенной луны", конечно, не в счет)?

Галина Гужвина