Автор: Галина Гужвина, доцент университета Сорбонна-Париж-Север.

Жорж де Латур родился и умер в Лотарингии, по его судьбе катком прошлась Тридцатилетняя Война (дом его был разрушен во время боевых действий, мастерская была разграблена дезертирами, а сам художник вслед за женой умер от принесённой солдатами заразы, очень напоминающей по описаниям ковид), однако в несчастненькие и невезучие его тоже не запишешь. Латур работал в Париже и даже занимал одно время должность ординарного художника короля (Людовика Тринадцатого, запустившего "великий век" французского искусства), ему покровительствовали главные вельможи того времени (кардинал Ришелье, герцог де ля Ферте, герцог Лотарингский,...), и он пользовался огромным, истовым успехом у публики. После смерти Латур, тем не менее, оказался очень быстро забыт, и переоткрыли его лишь в тридцатых годах двадцатого века - не живописцы, писатели.

О Латуре писали Мальро, Киньяр, Жак Превер, Андре Бретон, а заметил и отметил его Рене Шар, увидевший в игре кьяроскуро перед "Магдалиной с ночником" "тени гитлеризма".

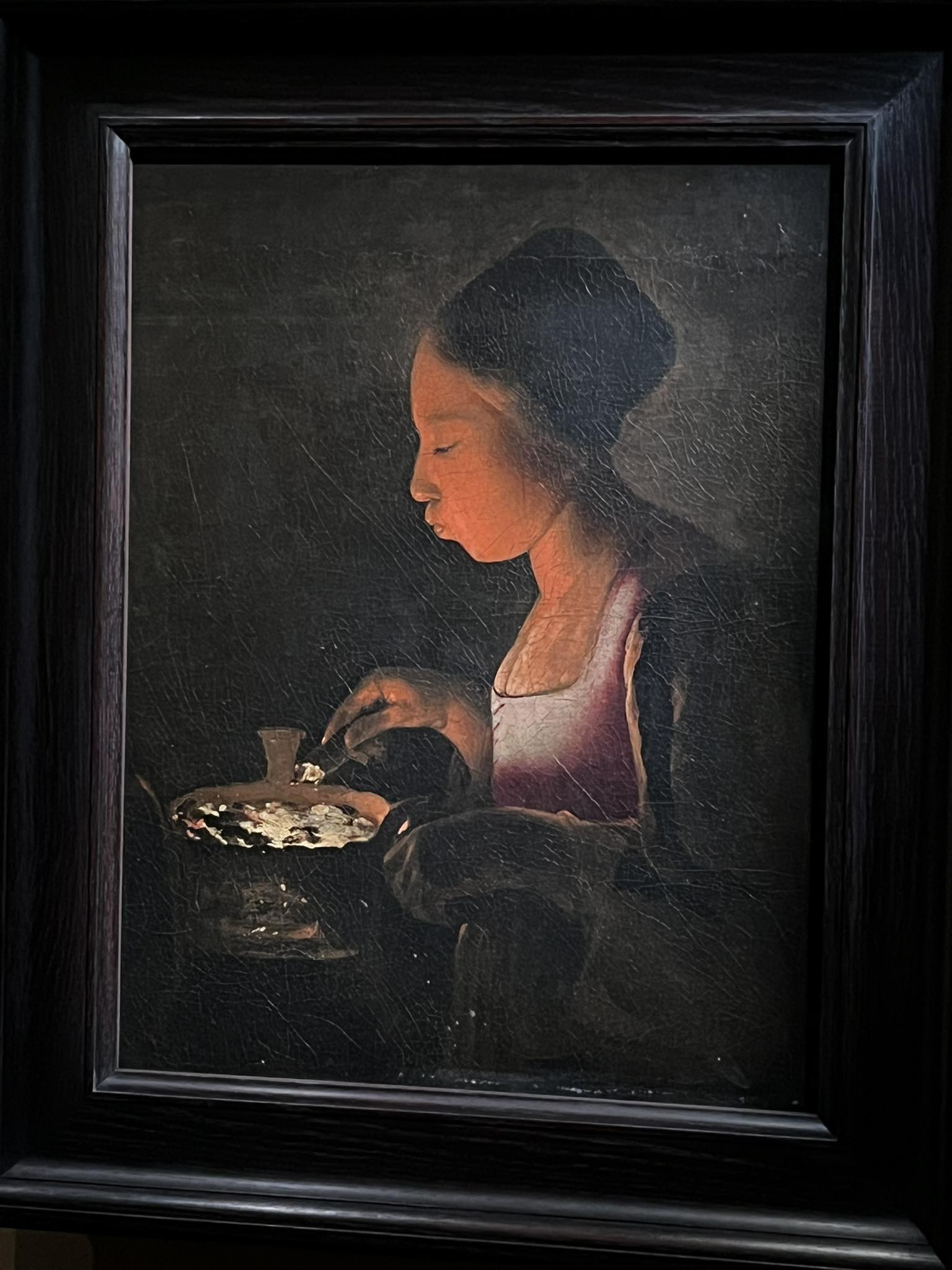

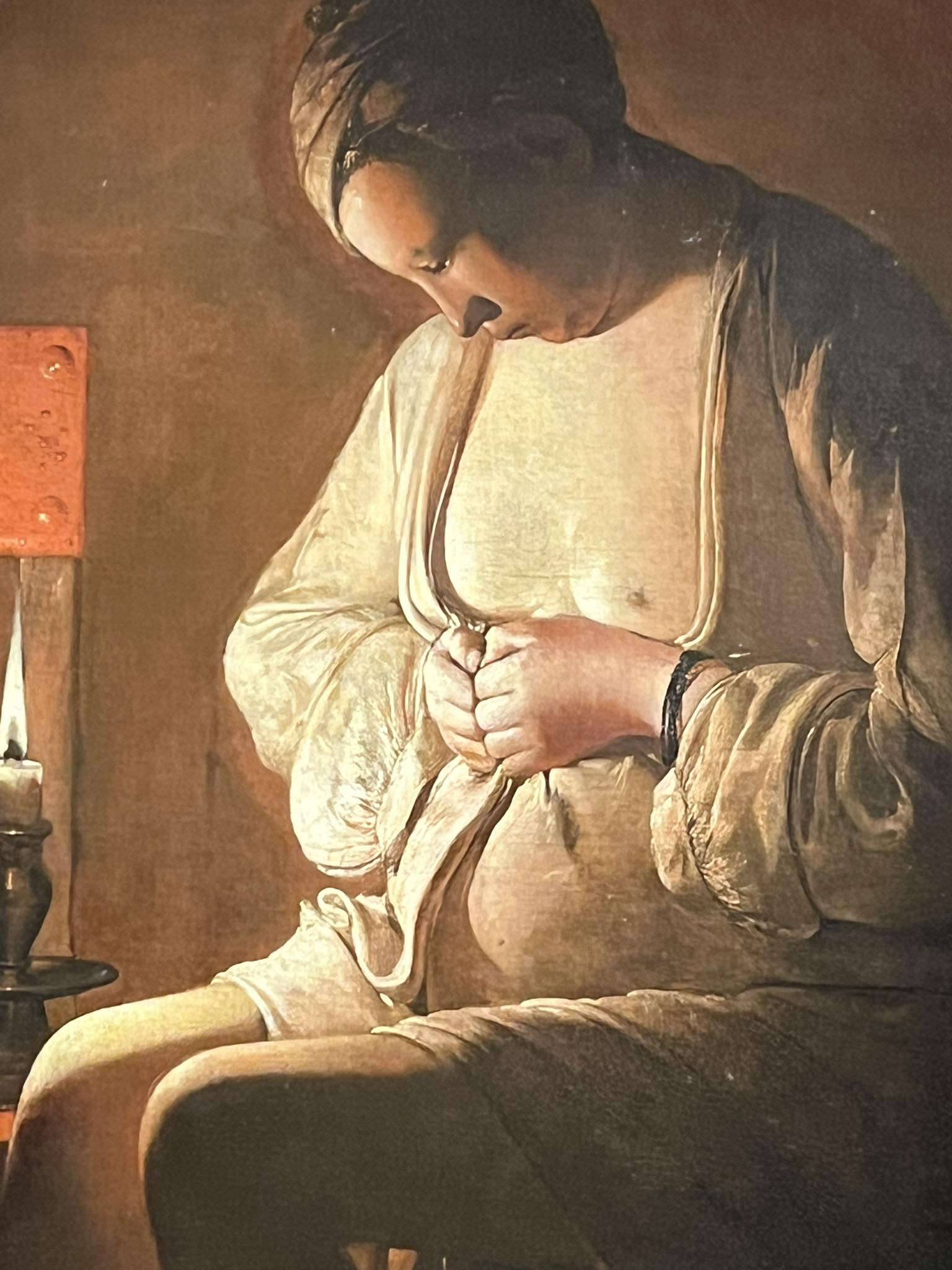

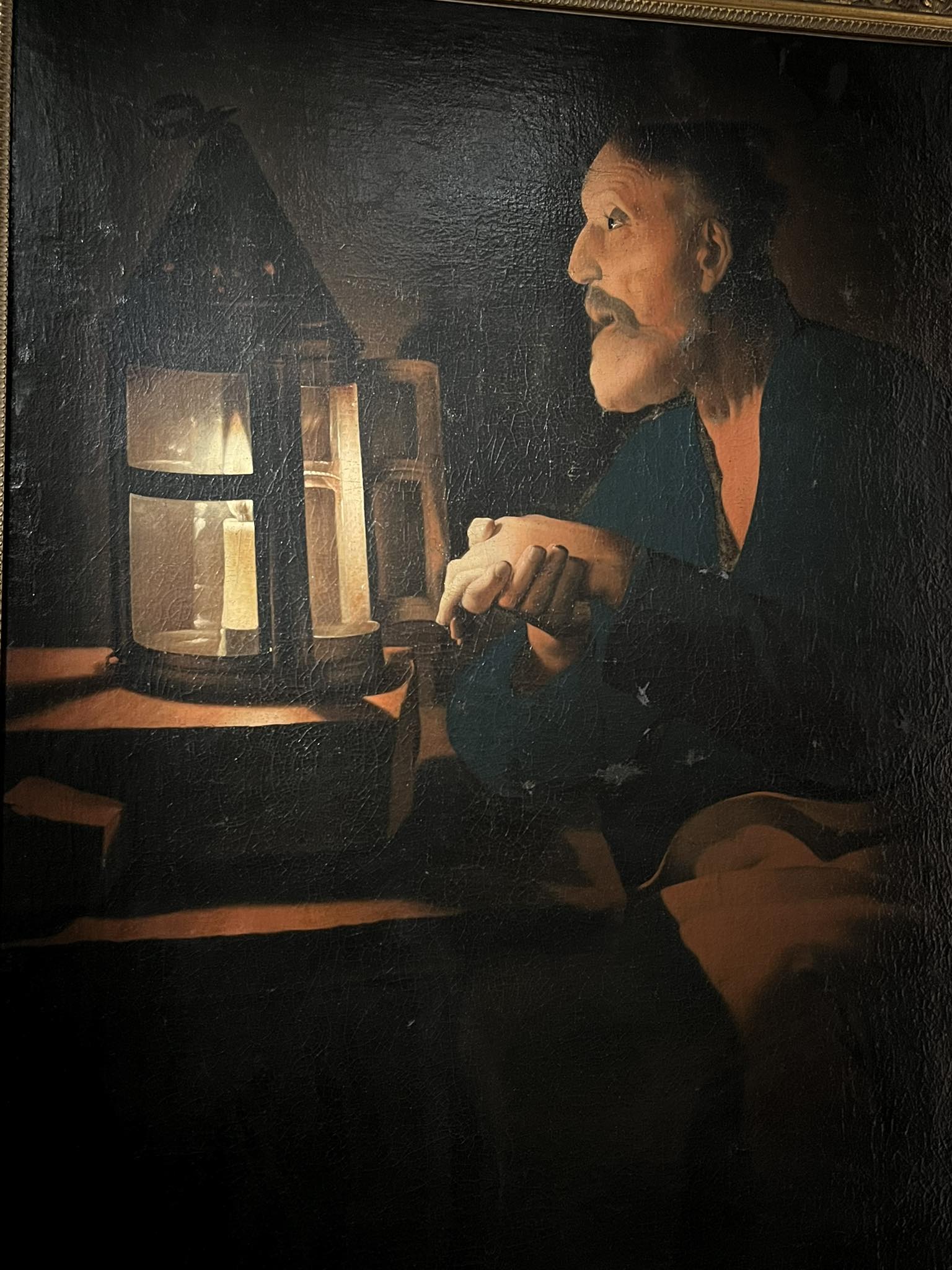

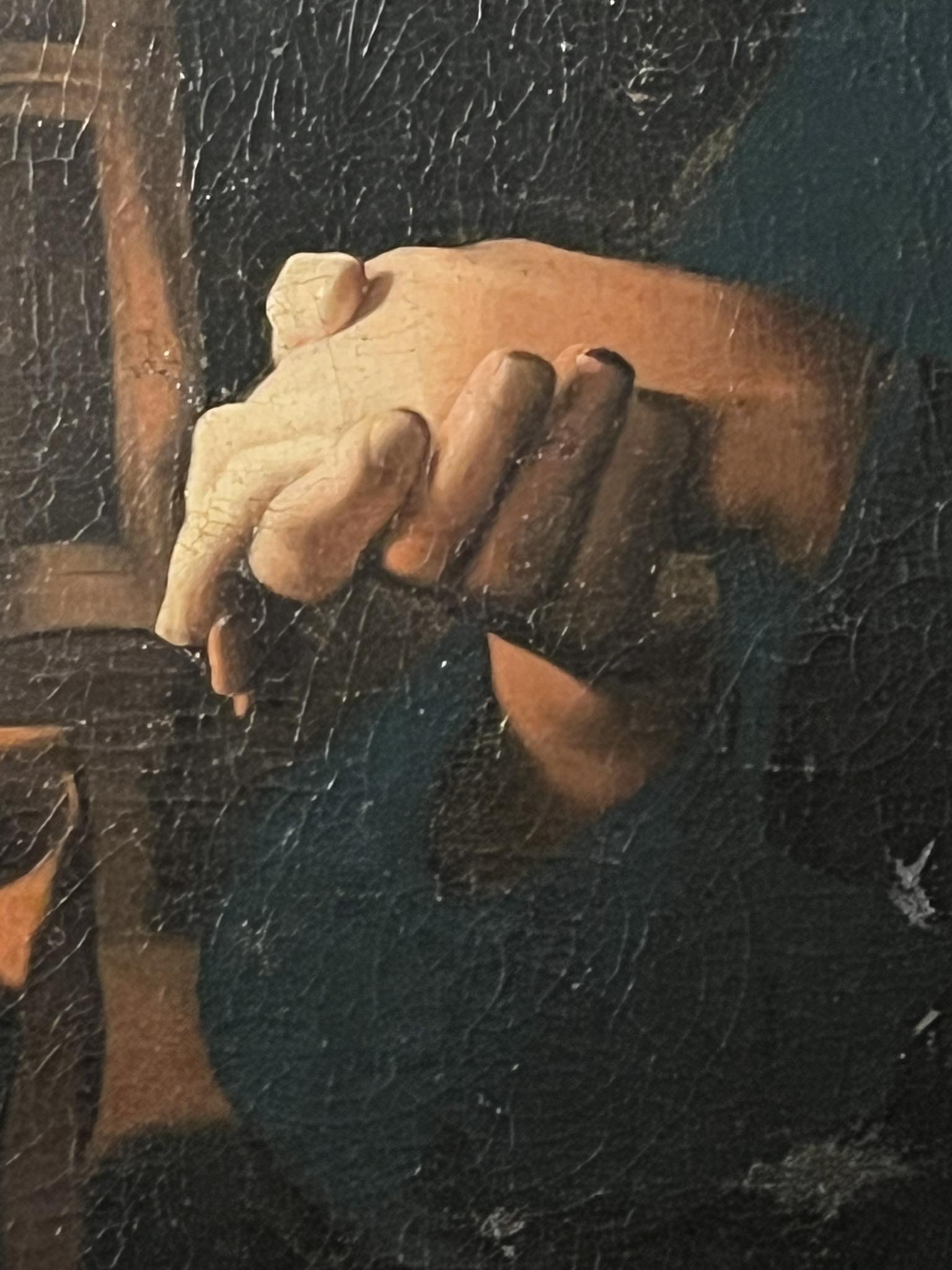

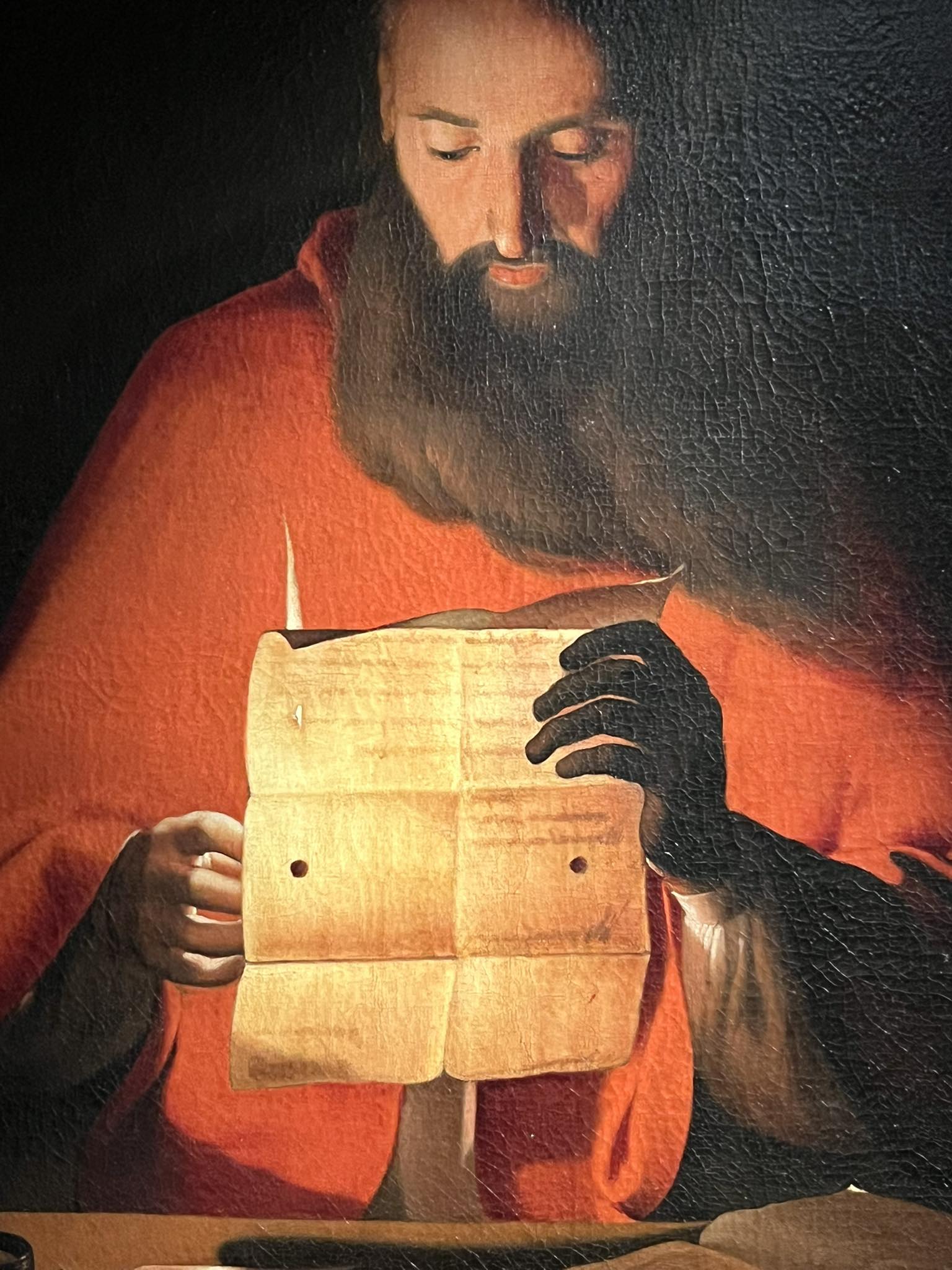

Секрет притягательности Латура очень сложно ухватить и словесно пришпилить: его работы не обладают неизъяснимым, греющим очарованием Вермеера (с которым Латура роднят тишина и интимность изображений людей, их погружённость в свои мысли, их взгляды внутрь себя), в них нет и страстности Караваджо, в подражатели которому Латура записывали (что в высшей степени несправедливо - Латуру просто негде было увидеть картины великого римлянина). Латур даже в библейских сюжетах - совершенно не духовен, и, разумеется, не душевен, но, напротив, холодновато отстранён, стыл, снул, непроницаем. Его персонажи - манекенны, неестественны, вымученны. Всегда, кроме тех случаев, когда они отчаянно несчастны или заняты самым телесно-насущным, низким, не для посторонных глаз. Его "Ловящая блох" из Нанси стала предтечей сокровенностей Дега и Боннара; его беременная, полускрытая волосами Магдалина до сих пор остаётся самым сильным визуальным образом оставленной со своим горем и стыдом один на один женщины (недаром её так любят помещать на обложки романов вроде "Алой буквы").

Мастерство Латура - в предельной экономии, скупости даже выразительных средств, он поражает своим отсутствием желания поражать. Ещё Ришелье называл его "гением провинциальности", сумевшим обратить провинциальные недостатки (узость взгляда, социальную робость, самозацикленность, недоверие и подозрительность к чужим) - в тихие достоинства. Разумеется, при следующем Людовике, полсрока потратившем на то, чтобы вытащить дворян из провинций и собрать их в Версале себе для массовки - разглядывание собственных пупков категорически выйдет из моды, будет осмеяно и осуждено, но в гигантизме начала Великого века в нём одном можно было найти убежище для усталых душ. Одинокие, отвернувшиеся, отрешённые, освещённые одной какой-нибудь свечой фигуры превращались в последний оплот оставленной веком в покое человечности. Не в стиле "неба в алмазах", но в стиле "мы отдохнём".